2017年11月30日

身につく練習法とは?

私もこの練習法で練習した時は、練習した感が高く、

効果も高い。

まず、ダメな練習とは?

たくたんの曲をやる

初めから何回も弾く

です。

では身につく練習法とは?

1曲にしぼる

1部分を何回も弾く

です。

やってみましょう。

まず、今やる1曲を選んでください。

次に、一度全体を弾きます。

そして、弾きながら、つまづく所や苦手な所がどこかをチェックします。

1部分を選び標的を決めます。

何回か弾いて、ある程度ならします。

メトロノームを用意します。

メトロノームを超ゆっくりに設定してていねいに同じことを繰り返します。

メトロノームを少し早めます。

同じ所を繰り返します。

メトロノームを少し早めます。

同じ所を繰り返します。

この要領で指定の速さ目指していきます。

自分の限界までやったら、次の標的をつぶしにかかります。

次回は今回やった所はせず、数日ねかします。

数日ねかした標的は、また復活しているので、同じ要領でやり直します。

ほかの曲やほかの箇所をやりたいという衝動が起きますが、

また、初めから弾きたいという衝動が起きますが、

惑わされないように、標的を徹底的にやってください。

これは、ゲームに似ています。

やったことない人は多いと思うので通じるか分かりませんが、

敵が何人かいます、味方も何人かいます。

攻撃は1人1回で、野球のようにこちらの攻撃の回と敵の攻撃の回とあります。

こちらチームの攻撃の時、敵の1人に標的を絞って全員で攻撃して死滅させます。

すると、敵が5体だったなら4体に減り、攻撃される側になった時、攻撃される回数が減ります。

攻撃の代わりに命を回復することもできます。

練習もよく似ています。

標的を決めて全力でつぶしにかかることが大切です。

そして相手は回復もします。

つまり、次やった時はまたできなくなってる。

だから日を置いては何回もつぶしにかかります。

えー、で、日を置いてねかせるって話ですが、

どういうことかというと、

練習をした後、身につくまでにはタイムラグがあります。

脳が学習したことを消化吸収するのに、時間がかかるんです。

これは筋トレと似ています。

筋トレは、筋肉を一旦壊し、修復する時に強い筋肉がつくそうです。

なので、筋トレの後は2・3日置いて修復するのを待たなければ、筋肉はつかないそうです。

身につく練習法。

標的を決めて集中してつぶしにかかる、

そして数日ねかしてまた攻撃。

わかりました? 続きを読む

効果も高い。

まず、ダメな練習とは?

たくたんの曲をやる

初めから何回も弾く

です。

では身につく練習法とは?

1曲にしぼる

1部分を何回も弾く

です。

やってみましょう。

まず、今やる1曲を選んでください。

次に、一度全体を弾きます。

そして、弾きながら、つまづく所や苦手な所がどこかをチェックします。

1部分を選び標的を決めます。

何回か弾いて、ある程度ならします。

メトロノームを用意します。

メトロノームを超ゆっくりに設定してていねいに同じことを繰り返します。

メトロノームを少し早めます。

同じ所を繰り返します。

メトロノームを少し早めます。

同じ所を繰り返します。

この要領で指定の速さ目指していきます。

自分の限界までやったら、次の標的をつぶしにかかります。

次回は今回やった所はせず、数日ねかします。

数日ねかした標的は、また復活しているので、同じ要領でやり直します。

ほかの曲やほかの箇所をやりたいという衝動が起きますが、

また、初めから弾きたいという衝動が起きますが、

惑わされないように、標的を徹底的にやってください。

これは、ゲームに似ています。

やったことない人は多いと思うので通じるか分かりませんが、

敵が何人かいます、味方も何人かいます。

攻撃は1人1回で、野球のようにこちらの攻撃の回と敵の攻撃の回とあります。

こちらチームの攻撃の時、敵の1人に標的を絞って全員で攻撃して死滅させます。

すると、敵が5体だったなら4体に減り、攻撃される側になった時、攻撃される回数が減ります。

攻撃の代わりに命を回復することもできます。

練習もよく似ています。

標的を決めて全力でつぶしにかかることが大切です。

そして相手は回復もします。

つまり、次やった時はまたできなくなってる。

だから日を置いては何回もつぶしにかかります。

えー、で、日を置いてねかせるって話ですが、

どういうことかというと、

練習をした後、身につくまでにはタイムラグがあります。

脳が学習したことを消化吸収するのに、時間がかかるんです。

これは筋トレと似ています。

筋トレは、筋肉を一旦壊し、修復する時に強い筋肉がつくそうです。

なので、筋トレの後は2・3日置いて修復するのを待たなければ、筋肉はつかないそうです。

身につく練習法。

標的を決めて集中してつぶしにかかる、

そして数日ねかしてまた攻撃。

わかりました? 続きを読む

2017年11月29日

ドレミはドからじゃなかった?

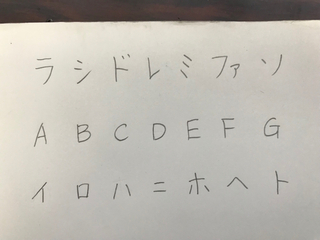

よくドレミファソラシド

って言うよね?

普通そうだよね?

ドレミファソラシド だよね。

でも本当は違うの。

実は

ラシドレミファソラ なの。

二胡やってる人は外弦の音がラでチューナーでAだって、知ってるよね?

でも不思議に思わなかった?

Aからならドがイメージにぴったり。

ドレミファソラシ

ABCDEFG ってね。

ところがAはラ。

実はラが始まりの音。

だからドから始まる音階のことをハ長調とかって言う。

あれ?ハニホヘトじゃなくて、

あれって、いろはにほへと、だよね?

ハから始まってる。

ハがド、ロがシ、イがラ。

だからやっぱりラからなの。

こういうこと。

なんか違和感、だよね

ドからAでイの方がしっくりくるのにねぇ。 続きを読む

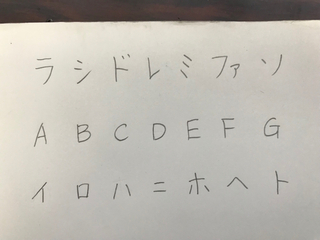

って言うよね?

普通そうだよね?

ドレミファソラシド だよね。

でも本当は違うの。

実は

ラシドレミファソラ なの。

二胡やってる人は外弦の音がラでチューナーでAだって、知ってるよね?

でも不思議に思わなかった?

Aからならドがイメージにぴったり。

ドレミファソラシ

ABCDEFG ってね。

ところがAはラ。

実はラが始まりの音。

だからドから始まる音階のことをハ長調とかって言う。

あれ?ハニホヘトじゃなくて、

あれって、いろはにほへと、だよね?

ハから始まってる。

ハがド、ロがシ、イがラ。

だからやっぱりラからなの。

こういうこと。

なんか違和感、だよね

ドからAでイの方がしっくりくるのにねぇ。 続きを読む

2017年11月28日

曲を単調にしない方法

同じフレーズが繰り返される曲って多いですよね?

涙そうそう

いい日旅立ち

:

ちょっと最後数音だけ違うだけで、同じフレーズが二回、

さらにそこをリピート、

合計4回も同じフレーズ繰り返すことになるとかいう曲もある。

そういった同じフレーズが繰り返される時は、

同じように弾かないよう、工夫しよう。

国語の作文で習わなかっただろうか?

同じ言い回しを二回続けるなと。

それと同じようなもんだ。

全く同じように繰り返さないように。

同じ繰り返しは

だるい

退屈

あきる

しんどい

これは弾いてる人も聞いてる人もだ。

なんらかの変化をつけよう。

音量

強弱

速度

なめらかかしっかりか

ビブラートの深さや速さ

滑音ありかなしか

装飾音ありかなしか

音の長さ分弾くか弾かないか

呼吸を入れるか入れないか

リズミカルかまったりか

:

そういうこと、やってみて。 続きを読む

涙そうそう

いい日旅立ち

:

ちょっと最後数音だけ違うだけで、同じフレーズが二回、

さらにそこをリピート、

合計4回も同じフレーズ繰り返すことになるとかいう曲もある。

そういった同じフレーズが繰り返される時は、

同じように弾かないよう、工夫しよう。

国語の作文で習わなかっただろうか?

同じ言い回しを二回続けるなと。

それと同じようなもんだ。

全く同じように繰り返さないように。

同じ繰り返しは

だるい

退屈

あきる

しんどい

これは弾いてる人も聞いてる人もだ。

なんらかの変化をつけよう。

音量

強弱

速度

なめらかかしっかりか

ビブラートの深さや速さ

滑音ありかなしか

装飾音ありかなしか

音の長さ分弾くか弾かないか

呼吸を入れるか入れないか

リズミカルかまったりか

:

そういうこと、やってみて。 続きを読む

2017年11月27日

〇〇を見ると表現力がつく?

曲を情感豊かに、表情をつけて演奏するためには、

引き出しにいろいろ入っていなければいけない。

人間は自分の経験、記憶に基づいて行動する。

そのためには、引き出しにたくさんのことを入れておく必要がある。

二胡の表情、表現を豊かにするためには、

まずイメージが必要、

そのイメージ、つまり引き出しを増やす方法にいいのが、

映画を観ること。

映画には効果音や挿入歌が入っている。

そして、その場面場面でその時に盛り上げたい情感を誘い出す。

悲しい場面にはそれをもっと感じさせるような音楽が、

壮大な景色の場面にはそれをもっと感じさせるような音楽がつけられている。

こうやって音楽にいい意味で感化され、

いい意味で振り回されることが、

あなたの音楽感を育てる。

そして、曲を奏でる時、イメージが描きやすくなり、

表現しやすくなる。

映画、ドラマ、見てください。 続きを読む

引き出しにいろいろ入っていなければいけない。

人間は自分の経験、記憶に基づいて行動する。

そのためには、引き出しにたくさんのことを入れておく必要がある。

二胡の表情、表現を豊かにするためには、

まずイメージが必要、

そのイメージ、つまり引き出しを増やす方法にいいのが、

映画を観ること。

映画には効果音や挿入歌が入っている。

そして、その場面場面でその時に盛り上げたい情感を誘い出す。

悲しい場面にはそれをもっと感じさせるような音楽が、

壮大な景色の場面にはそれをもっと感じさせるような音楽がつけられている。

こうやって音楽にいい意味で感化され、

いい意味で振り回されることが、

あなたの音楽感を育てる。

そして、曲を奏でる時、イメージが描きやすくなり、

表現しやすくなる。

映画、ドラマ、見てください。 続きを読む