2019年10月13日

小指のやり方(動画つき)

まず、小指が届かない原因

短い?

ではありません。

手が小さい?

でもありません。

ま、千金をどの位置に設定しているかによって

多少違うかもしれません。

千金を前腕の長さに合わせている人は問題ないですが、

二胡がよく鳴る位置に、(体が小さいのに)合わせている人もいますね。

でも、ま、やり方によって届くんです。

なぜ届かないか?

届かないだけでなく、

音が割れる

音が裏返る

音色が重い

などの症状が出ます。

原因は

大きく言うと、

・手の回し込みが浅い

・やり方が違う

でまあ、本当に指が短いとか、他の指との長さバランスが悪いとかいう人もいます。

まずやり方が悪い

について話します。

写真で表すのがなかなか難しいと思いますが、がんばります。

まずは中指から小指や、薬指から小指に

いきたい場合です。

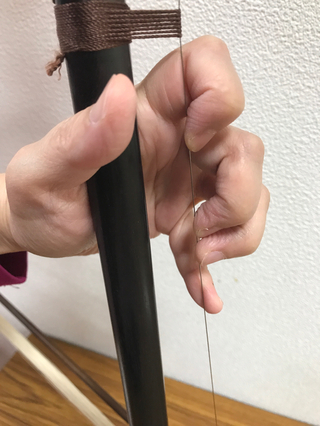

まず、悪い例です。

着目ポイント

・手の平が自分の方を向いている

・小指の弦の押さえる方向が、外弦側からになっている。

これは横から見たもの

・人差し指やその根元が、弦から離れている

(これを私は剥(む)けていると呼んでます、みかんの皮を剥いたように外に広がっているでしょ)

これは小指を押さえようとする途中です

・外側から手の平を扇ぐように動かしている。

なので、手の平の動きは、外から内。

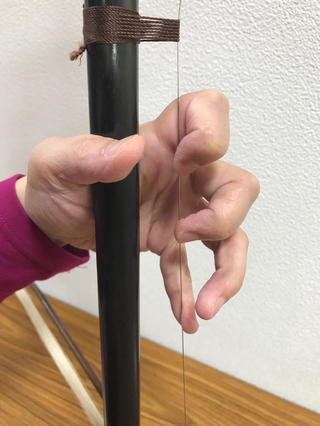

これが良い例です

着目ポイントは

・弦が人差し指の深いところ、(なんなら手の平)に触れている

・弦を顔の方向(二胡の皮のところを顔と私は呼んでます)から押さえている

・中指や薬指の関節が、より曲がる。

これが小指を押さえようとする途中です

では、さらに詳しく

やり方を解説していきます。

続きは次回。

次回記事を読んでね。

さてやり方ですが、

写真では難しいですね、

動きですからね〜

がんばります。

もう連続写真で伝えるしかないですね。

ポイント

・人差し指に当たっている弦が、

ずーっと人差し指横っ腹に当たったまま、人差し指の側面をスライドしていく。(写真では立体感がないので見えにくいですが、ここ最重要)

・中指や薬指が曲がっていく。

(まるで人が歩く時に、膝を曲げて、次の足を踏み出す様子に似ています)

・弦を顔の方向から押さえる。

・手の平の動きは左から右。

分かります?

さて次は

なんと、

深くない持ち方になるっていう

例外の話。

全指を保留したい時があります。

その時はこんな感じ。

人差し指の側面は弦につきそうな、ギリギリのところ。

そして指はすごく曲がってます。

特に人差し指。

人差し指が曲がらないと、この手つきは難しいですね。

なので、指のストレッチをして、

指をやわらかくする努力も必要です。

次は

F調1ポジやG調の2ポジなどの

近い小指の時

多くの人が

小指の時に、思わず

一指や二指を離してしまいます。

必ず、

一指や二指を保留して四指を置くこと。

F調なんかだと、

少々遠くて

一指が下がってきやすいですが、

が、です、

がんばって曲げて、

その場に踏みとどまってください。

やはり、一指が曲がるように

ストレッチしてくださいね。

さて、このシリーズ、

同じ小指ではあるものの

いろいろな形が出てきました。

でも、共通点があります。

それは必ず守ってください、

というか、そこを言うためにこのネタ書いてきました。

それは、

『『人差し指側面を弦につけよ!』』

(剥(む)いたらだめ!)

です。

どの形も、人差し指横っ腹が弦についてます。

続きを読む

2019年10月06日

とろっチ(指の独立性)運動(動画つき)

https://youtu.be/5JdMYl--ZBY

えーはじめに白状しておきます。

とろっチ運動はパクりです。

ま、皆さんがいちいち調べなくていいように、私が代表して調べたってことで。

まずはこれ

前腕の筋からストレッチによって指の独立性を上げる方法。

ウエイターがお盆を持つように、手のひらを上にして腕を直角に。

薬指を右手でつかんで動かないようにロックして、ほかの指でグーパーグーパーします。

今度はほかの指をロックして、薬指をグーパーグーパーします。

小指も同じようにやりましょう。

そのほかの指もとろっチの人は、ほかの指も同じようにやってね。

このストレッチ、

前腕の筋がビビッと痛いでしょ?

あまり無理しないように、少しずつやってね。

では2つめを紹介します。

机に手をパーして置きます。

人差し指&薬指を上げて

中指&小指を上げて

と交互にします。

どう?なかなかとろっチでしょ〜?

私なんか、右手までなんかしとる(笑)

では3つめをご紹介。

これは私の師から教えてもらったやり方です。

薬指以外の指を弦につけて、薬指を思っきり引っ込めたり出したりします。

小指も同じように。

それ以外の指もとろっチだと思ったら同じようにできます。

さて、とろっチ運動はこんな感じです。

ぜひ毎日やってみてね。 続きを読む

2019年10月03日

タイプ別練習法(動画つき)

動画はこちら

私がジムに行って、スタジオのダンスレッスンが始まるのを待ってる時なんだけど。すごくスリムで体の柔らかい方がいらっしゃるんです。始まるのを待ってる時間に、体をほぐしてます。足を縦にべっちゃりつけたり、開脚べっちゃりな上に前にも体べっちゃりつけたり。すごいなぁ〜って、思ってるんです。その方、毎回同じ3ポーズぐらいの動きで体をほぐしていらっしゃるんです。私はこう思いました。あの動きが一番得意なんだろうな、って。もし体をほぐすなら、自分の伸びにくいところをやるポーズを新しく取り入れたらいいのに、って。彼女は今の得意なポーズをする事によって、自分はこんなに出来る人なんだという、自己確認、自己称賛、できてる感、を味わっているのではないか、って、思ったりするんです。までも、きっと彼女はどんなポーズでもこなしそうですけど。でも、ほかの所が苦手な事が考えられます。柔軟性はバツグンですが、ダンスをすると動きがちゃんと真似できてないとか、筋力が弱いとか、持久力がないとか…

二胡でも同じことが言えると思います。

多方面の要素がある。

音感、リズム感、音色作り、指の機敏性、両手の動きの独立性、筋肉の動かし方、楽譜の見かた…

知らず知らず自分のやりやすいやり方、得意な分野に偏って練習している。

だから、何回練習しても○○できな〜い

ってことになる。

ずっと前に二胡が上達する方法にも書いたけど、もう一度自分のタイプをわかって、練習方法を変えてみて。と思うわけです。

そこで、まずは質問に答えて、タイプを知りましょう。

で、それに合わせた練習法を取り入れてみてはいかがかなと、提案させていただこうと思っているのですが、

はっきり言って、自分の得意な方法じゃないから(あたりまえです、その逆をやろうってんだから)、苦痛です。退屈です。

できた感が得られにくいです。もっと言うと、落ち込むかもです。

退屈で、苦痛なのをいやだと思うなら、この後は読まなくて結構です。

つまり、

覚悟を持ってください。

ではタイプを調べてみましょう。

以下の質問に答えて、該当するものの後ろにあるABCの数を正の字で控えていってください。

・音が外れているのか分からない→A

・弾く速度がとても遅い→C

・二胡に音の位置の印を付けてある→A

・弓の推し引きをいつのまに間違えたか分からない、指を間違って押さえている時がある→B

・ギーギーした音が出やすい→C

・二胡を体から斜めに離している→A

・楽譜を見てから音を出すまでの反応が遅い→C

・ポジション表を思い浮かべにくい→B

・手元を見たあと楽譜のどこだったかを見失うことがある→A

・曲またはフレーズの頭から弾かないと分からない→B

・人の手の動きで自分と違う部分が発見できる→A

・同じ曲を何回もあるいは長い期間弾くことが苦痛ではない→C

・合奏すると自分の音が合っているか分からなくなる→B

・別に早くこの曲を弾けるようになりたいと焦らない→C

・YouTubeで習っている曲の録音や動画を探して見る→B

・先生がいっしょに弾いてくれると弾きやすい→C

・伴奏が鳴ると惑わされる→B

・注意が必要な箇所を色付きペンで印をつける、あるいは鉛筆でグリグリっと○で囲む→A

ABCの一番多かったのはどれですか?

それがあなたのタイプです。

タイプはその傾向が強いということなので、一つとは限りません。

二つのタイプを兼ね備えている場合もありますよ。

ではタイプ別の特性を話していきますね。

まずAタイプ

あなたは、ポジション感覚がはっきりしています。ポジション表が頭に描けているので、突然レはどこですか?と言われても、すぐに押さえられます。合奏の時や伴奏と合わせる時も、人や伴奏につらされることなく弾けます。音色がいいです。ハーモニクスをキレイに出します。

合奏の時にマイペースで弾き、ほかの人とのハーモニーを聞くことが苦手です。音がずれていることに気付きにくいです。

Bタイプ

音感がいいです。一度曲を聴くと弾けるようになるのが早いです。指が速く動きます。先生がいっしょに弾くと自分の音がずれていることをすぐ感じ取れます。

弓の方向や指を間違えやすいです。急ぎすぎで、がさつで、音色が良くありません。ポジション表が頭になく、どの位置を弾いているのか整理されずに適当に弾いています。

Cタイプ

弾き間違いが非常に少ないですし、間違えてもその時すぐに気付きます。落ち着いていて、演奏速度はゆっくりです。

一曲を弾けるようになるまでに時間がかかります。楽譜を見てから弾くまでの反応が遅いです。

とこんな感じです。

当てはまりますか?

さてお待たせしました。いよいよ練習法です。

Aタイプ

あなたは、よく二胡を見て位置を確認しますが、見やすくするため、二胡を前に傾けています。そのため、持ち方、構えが浅くなり、手の形が理想的ではありません。

二胡をもう少し手前に引きつけて深く構えてください。

見た目で音を取るので、音はあまり聞いていません。練習の時は、楽譜をだいぶ上の方に置き、手元を見づらくするなど、手を見ないように、あるいは、苦手な部分だけでも(一時的でも)暗譜して、目を閉じて音をよく聞いて弾いてください。

二胡に印をつけている人は、もしもう一本二胡を用意できるなら、印をつけてない二胡でも練習してください。そして印のない二胡でしかも二胡を見ないようにして、五声音階練習などの練習をして、体の感覚や位置感、音を聞いての練習をしてください。

よく知っている曲の習っていない曲で、手元をぜんぜん見ずに弾いてみるという訓練をしてください。

Bタイプ

あなたはとにかく手の構えが浅いです。深く構えてください。

そしてポジション感覚がないので、今何ポジションを弾いているのか、何音分の移動なのか、計算して、数学的に頭を整理してください。

そして弾く速度が、練習中にもかかわらず速すぎます。落ち着いて考え、ゆっくり弾いてください。

練習法は、メトロノームを使用して、ゆっくりの速度に設定し、サッサと弾かないようにコントロールしてください。あなたは左手の事ばかりに気を取られるので、音色が良くないので、もっと右手の方に気を配ってください。

左手なしで、弓の配分の練習をするとか、換弦の練習をするとか、長弓の練習をするとか。

そして、あまりにも音を聞いて音を探しているため、指法やポジション感覚がおろそかです。

右手を弾かず音を出さない状態で、左手だけで弦を押さえていってみてください。全くどこか分からなくなると思います。左手だけで音を押さえる練習をしてください。少し前のレベルの知らない曲を、右手なしで音を出さずにエアー二胡で位置を拾って鍛えてください。

Cタイプ

あなたは落ち着いて弾くため、弾き間違えることが少なく、手の形も正しいです。

ただ、習得するのには時間と回数を重ねる必要があります。

とにかく時間を取って何回も何回も弾いて弾いて弾きまくってください。体に覚えさせて、体が勝手に自動演奏するところまで弾いてください。なんなら暗譜するぐらいに。

このタイプの方で時間が取れない方は、習得するのは難しいです。とにかくこまめに忘れないうちに時間を取り、同じ曲だけを練習してください。

さて、タイプ別に練習法を話しましたが、タイプは一つとは限りません。2つや3つを兼ね備えている場合があります。

良い面として複数兼ね備えている人もいれば、悪い面として複数兼ね備えている人もいます。

理想は、ABCタイプ全ての良い面を兼ね備えることです。

これは訓練、練習でできるようになると信じています。

続きを読む