2013年06月12日

録画でびっくり

生徒さんの弓の動きが一直線でなく、

前後に揺らぎがありました。

そのことを指摘し、

正しい軌道を確認しました。

それからまっすぐ弾くように意識して弾いていらっしゃいました。

しかし、やはり揺らぎがあります。

本人は一生懸命まっすぐ弾いているつもりです。

まだゆがんでますよ、

と言っても、何度やっても直らない。

そうです、

自分の動きというものは、

意外と自分では気づかない。

そこで、携帯電話で録画をして、

見せました。

生徒さん、見てびっくり。

「え?こんなにゆがんで弾いてるんですか、私‼

今は絶対まっすぐ弾いていると思ってた」

自分を客観的に見ることは、

勉強になります。

続きを読む

前後に揺らぎがありました。

そのことを指摘し、

正しい軌道を確認しました。

それからまっすぐ弾くように意識して弾いていらっしゃいました。

しかし、やはり揺らぎがあります。

本人は一生懸命まっすぐ弾いているつもりです。

まだゆがんでますよ、

と言っても、何度やっても直らない。

そうです、

自分の動きというものは、

意外と自分では気づかない。

そこで、携帯電話で録画をして、

見せました。

生徒さん、見てびっくり。

「え?こんなにゆがんで弾いてるんですか、私‼

今は絶対まっすぐ弾いていると思ってた」

自分を客観的に見ることは、

勉強になります。

続きを読む

2013年06月09日

いい音色のために6

今回も右手の弓について

今回は音の頭について。

私やジャー先生はいつもうるさく言うので、生徒さんはもう分かってるという人がほとんどでしょう。

しかし、「知っている」と「できている」は大違い

再度確認して、よい音色を目指しましょう。

音の頭、または音の立ちあがり

これをきっちりするためには、

音を発する前の準備が大事になります。

左手は押さえるべき指を、押さえるべき深さに押さえるという動作

もっと細かく言うと、

押さえるなら押さえ終わる、

離すなら離しきる、

という動作。

右手は

内弦なら内弦に、

外弦なら外弦に、

弓毛を押さえつけて貼り付けるという動作。

この両手の準備ができてから初めて、

音を出す。

これができてないと、

ふにゃふにゃした音、

ボヤけた音、

弾きはじめにギーっと鳴る、

弾きはじめにピーっと鳴る、

などの音が出ます。

この音の頭をくせ付けるには、

焦ってはいけません。

開放弦、内外をしっかり換弦してから弾く練習に始め、

音階練習などで、

ひと弓ごとにしっかり止まって、

両手の準備が出来たことを確認してから、

音を出す練習をしましょう。

例えば1234 5432なら、

こんなふうに

01020304 05040302

音の間にしっかり止まって、

その間に手はボケッと止まってないで、

次の音の準備をする。

0の時に、指をトンと置く&弓毛をトンと貼り付ける

0の時に、指をパッっと離す&弓毛をパッっと貼り付ける

トン1トン2トン3トン4

トン5パッ4パッ3パッ2

音の頭のくせ付けは、

地道な練習と意識が必要です。

そして、音色に多いに貢献します。

いい音色のためにシリーズで、

これが一番意識しにくく、欠落しやすいポイントです。

もう一度言います。

地道な練習と意識が必要です。

そして、音色に多いに貢献します。

ぜひ、いえ、

絶対身に付けてください! 続きを読む

今回は音の頭について。

私やジャー先生はいつもうるさく言うので、生徒さんはもう分かってるという人がほとんどでしょう。

しかし、「知っている」と「できている」は大違い

再度確認して、よい音色を目指しましょう。

音の頭、または音の立ちあがり

これをきっちりするためには、

音を発する前の準備が大事になります。

左手は押さえるべき指を、押さえるべき深さに押さえるという動作

もっと細かく言うと、

押さえるなら押さえ終わる、

離すなら離しきる、

という動作。

右手は

内弦なら内弦に、

外弦なら外弦に、

弓毛を押さえつけて貼り付けるという動作。

この両手の準備ができてから初めて、

音を出す。

これができてないと、

ふにゃふにゃした音、

ボヤけた音、

弾きはじめにギーっと鳴る、

弾きはじめにピーっと鳴る、

などの音が出ます。

この音の頭をくせ付けるには、

焦ってはいけません。

開放弦、内外をしっかり換弦してから弾く練習に始め、

音階練習などで、

ひと弓ごとにしっかり止まって、

両手の準備が出来たことを確認してから、

音を出す練習をしましょう。

例えば1234 5432なら、

こんなふうに

01020304 05040302

音の間にしっかり止まって、

その間に手はボケッと止まってないで、

次の音の準備をする。

0の時に、指をトンと置く&弓毛をトンと貼り付ける

0の時に、指をパッっと離す&弓毛をパッっと貼り付ける

トン1トン2トン3トン4

トン5パッ4パッ3パッ2

音の頭のくせ付けは、

地道な練習と意識が必要です。

そして、音色に多いに貢献します。

いい音色のためにシリーズで、

これが一番意識しにくく、欠落しやすいポイントです。

もう一度言います。

地道な練習と意識が必要です。

そして、音色に多いに貢献します。

ぜひ、いえ、

絶対身に付けてください! 続きを読む

2013年06月07日

二胡は脳にいい⁉

「二胡のレッスンのあった週は、脳の働きが違うんです。」

と生徒さん。

その生徒さんは、創造しなければいけない仕事内容があるとのこと。

彼女曰く、

「二胡は絶対、普段使わない脳の部分を使っているに違いない‼」

「二胡のレッスンは二週に1回でしょ?

二胡のレッスンがない週は仕事がはかどらないのに、レッスンがあった週は、いろいろ頭に浮かび易いの。」

「私、今後もこの関係性を研究してみます。」

その後まもなく、その人はやめてしまったが。

二胡をやっている人は少なからず思ったことがあるはず。

二胡ってすごい頭使う!って。

実際、ボケ防止になるから、なんて軽い気持ちで済むようなもんじゃないぐらい頭使うよね。

なんか効果があるかも。^_^

いや、これだけ頭使ってんだ、

あるでしょ。

続きを読む

と生徒さん。

その生徒さんは、創造しなければいけない仕事内容があるとのこと。

彼女曰く、

「二胡は絶対、普段使わない脳の部分を使っているに違いない‼」

「二胡のレッスンは二週に1回でしょ?

二胡のレッスンがない週は仕事がはかどらないのに、レッスンがあった週は、いろいろ頭に浮かび易いの。」

「私、今後もこの関係性を研究してみます。」

その後まもなく、その人はやめてしまったが。

二胡をやっている人は少なからず思ったことがあるはず。

二胡ってすごい頭使う!って。

実際、ボケ防止になるから、なんて軽い気持ちで済むようなもんじゃないぐらい頭使うよね。

なんか効果があるかも。^_^

いや、これだけ頭使ってんだ、

あるでしょ。

続きを読む

2013年06月06日

飽きる?

「この曲、もう飽きてきた」

この言葉を聞くのは怖いです

同じ曲を長くやっていると、同じ曲を聞くことに飽きてくる気持ちは分かる。

二胡をやっているなら知っていると思うが、

二胡を弾くという動作は

いろいろ考えることが多い

弓の推すか引くか

外か内か

弓の速度はゆっくりか速いか

連弓か分弓か

ポジションチェンジの上下具合

指の置き換え

指の押さえ具合

リズム

音程

装飾音

表現

ビブラート

など

何かができてないために

何かをできるようになるために

この曲を練習し続けている

例えば、もっとポジションチェンジを確実にしたい、という目的があるなら、

あまりにもこの曲ではうまくいかないとか、ま、飽きてきたとか、って、

同じレベルの他の曲に変える、ってこともします。

しかし、

曲を変えれば、

上に挙げた、考えるべきいろいろなことを、

新たに体に覚えさせなければいけない。

だから、弓の方向や連弓や指の置き換えや、なんやかんや、

ほとんど体が覚えて、

気持ちをポジションチェンジに向ける余裕のある状態で練習できるというほうがいい。

だから、曲に飽きても、

取り組むべき課題に焦点を当てて

練習し続けてほしい。

レッスンの曲に飽きたら、

自分で他の曲を開拓して弾いたり、

前に習った曲を弾いたりしていればいい。

私も日によって、

レッスン曲を弾く気になれない時、

自分で買った本や、

教本の中の今と同レベルの曲を

弾いてみたり、

前に習った曲を弾いたりして、

ぜんぜん課題曲を弾かずにいる時もあった

しかしながら、

飽きたからといって、練習しないのはまずい

ちゃんと克服すべく取り組まないと、

その問題は曲を変えても付きまとうのだ。

グループレッスンだと、

他の人ができるようになるのを待ってる状態になっているかもしれない。

でも、じゃあ先生と同じようにきれいに弾けますか?

人を待ってて退屈だと思うより、

自分の音色をもっといいものにする練習ができる。

もっと余裕があるなら、

暗譜して、人前でコンサートできるまでに磨き上げることもできる。

続きを読む

この言葉を聞くのは怖いです

同じ曲を長くやっていると、同じ曲を聞くことに飽きてくる気持ちは分かる。

二胡をやっているなら知っていると思うが、

二胡を弾くという動作は

いろいろ考えることが多い

弓の推すか引くか

外か内か

弓の速度はゆっくりか速いか

連弓か分弓か

ポジションチェンジの上下具合

指の置き換え

指の押さえ具合

リズム

音程

装飾音

表現

ビブラート

など

何かができてないために

何かをできるようになるために

この曲を練習し続けている

例えば、もっとポジションチェンジを確実にしたい、という目的があるなら、

あまりにもこの曲ではうまくいかないとか、ま、飽きてきたとか、って、

同じレベルの他の曲に変える、ってこともします。

しかし、

曲を変えれば、

上に挙げた、考えるべきいろいろなことを、

新たに体に覚えさせなければいけない。

だから、弓の方向や連弓や指の置き換えや、なんやかんや、

ほとんど体が覚えて、

気持ちをポジションチェンジに向ける余裕のある状態で練習できるというほうがいい。

だから、曲に飽きても、

取り組むべき課題に焦点を当てて

練習し続けてほしい。

レッスンの曲に飽きたら、

自分で他の曲を開拓して弾いたり、

前に習った曲を弾いたりしていればいい。

私も日によって、

レッスン曲を弾く気になれない時、

自分で買った本や、

教本の中の今と同レベルの曲を

弾いてみたり、

前に習った曲を弾いたりして、

ぜんぜん課題曲を弾かずにいる時もあった

しかしながら、

飽きたからといって、練習しないのはまずい

ちゃんと克服すべく取り組まないと、

その問題は曲を変えても付きまとうのだ。

グループレッスンだと、

他の人ができるようになるのを待ってる状態になっているかもしれない。

でも、じゃあ先生と同じようにきれいに弾けますか?

人を待ってて退屈だと思うより、

自分の音色をもっといいものにする練習ができる。

もっと余裕があるなら、

暗譜して、人前でコンサートできるまでに磨き上げることもできる。

続きを読む

2013年06月03日

快弓集中トレーニング7

今回も換弦の練習になります。

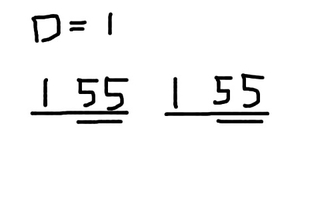

これをずっと繰り返し弾きます

ドを弾くときは、弓を長めに使って、

ソソの時は、小刻みに弓を短く使って弾きます。

なので、

「なが~い チョンチョン(弓先で)、なが~い チョンチョン(弓元で)」

と弾きます

内弦にも外弦にも

しっかりこするようにします

今後、練習曲や楽曲で

このパターンの部分が多くあります

このパターンが出てきたら

この弾き方で弾きましょう 続きを読む